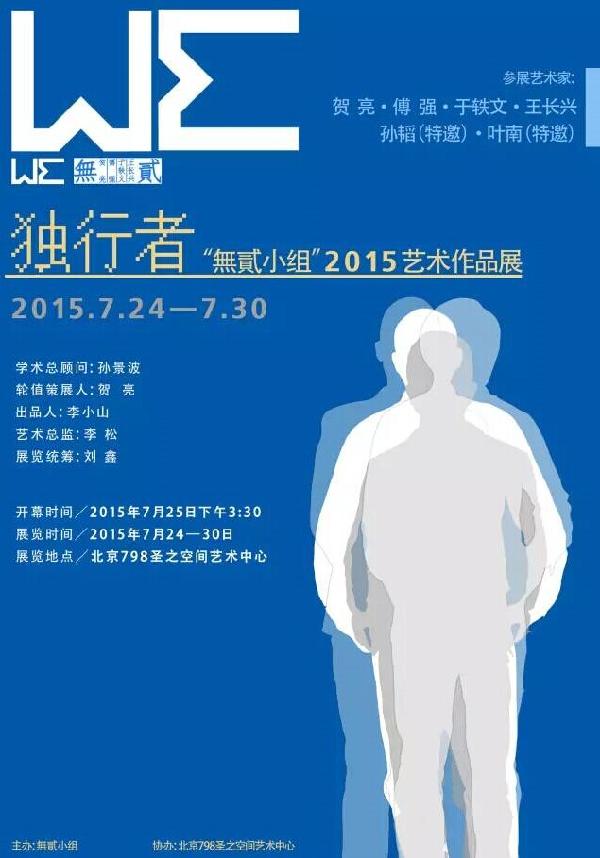

贺亮、于轶文、傅强、王长兴四个典型的学院型画家,于2015年初正式成立了“無貳小组”。作为小组成立后的首次亮相:“独行者——2015無貳小组艺术作品展”将主要展出四人的最新作品和部分代表作。孙韬和叶南将做为特邀艺术家参展。

参展艺术家:

贺 亮、傅 强、于轶文、王长兴

孙韬(特邀)、叶南(特邀)

学术总顾问:孙景波

轮值策展人:贺亮

出品人:李小山

艺术总监:李松

展览统筹:刘鑫

开幕时间/2015年7月25日下午3:30

展览时间/2015年7月24—30日

無貳小组:

“艺术的生命力在于对未知的摸索”

王长兴=W 傅强=F 于轶文=Y 贺亮=H

Q : 四位介绍一下小组是怎样发起的?

W:有个组织心里踏实。人都有朋友,乐也好、闹也好,可有的人很快就在你心里淡去了,注定不在一路。相反,你会发现,也一定有那么几个人,你们之间或许没有过太多的轰轰烈烈,但是彼此从来没有走远过。聊艺术、聊理想,最终真能聊到一起的人并不多。过去也提过有个常态化的展览行不行?至少能叫自己觉得自己作为一个画者还活着。这个想法之后升了级,成立了小组。至于人选不是选出来的,是洗出来的。

H:小组成立的确是大家的共识,从很大程度上是艺术理想的契合,也是想在小组的探讨中去思考更多信息和主题。我们是希望通过合作和讨论,让艺术的思考更真实、独立。

Q :以小组的面貌和以联展的面貌展览有什么不同吗?

W:小组本身是一个独立的单元,有稳定的主张,有循序渐进的发展计划。打个比方,他是“一台机器四个气缸”。

F:我个人觉得以小组的面貌做展览和以联展的形式相比更稳定,好把握和更容易相互促进相互鼓励。大家心比较齐,各自有了好的想法也都容易实施,哥几个都使劲,事情就好办多了。而一般的联展不稳定因素太多。

Y:在外在形式上与很多组合没有什么区别,但是从出发点上我们希望不同于别人,希望传达出一种“独特”的声音或者说坚守。

H:小组经历了几次彻夜畅聊,彼此都在艺术的探索上慢慢找到对未来的共识,在无形中相互激发了各自的创作动力,在未来一定还会有联合创作,共同探讨一些问题,因为很多的想法四人会有很多的角度去诠释,会更立体更有张力。

Q: 为什么是你们四个人一起?有没有必然性?

Y:首先,我们是好朋友,有着联系密切的师承关系。

F:说俗些也是缘分吧,不知不觉的走到一起了。贺亮,长兴和小于都是我不同角度的偶像,我就一直盼望有机会能和他们一起做事。

W:单从作品造型、用色和手法这类直观的形式上看。我们四个人之间差别还是很大的,但如果你读进去。我说的是作品的进一层的精神与关怀,就有了很多一致性,那就是必然性。

H:有共同的学院背景,在艺术观上都有一定共识,而且很重要的因素是我们是在艺术讨论中形成的小组的想法,都希望在绘画领域坚守,聊不到一起何谈小组,而且也都有对现在绘画大环境没落的担忧,希望踏实的形成比较有感召力的小环境。

Q : 你们各自的艺术观是什么?比如换个说法:你们在鱼龙混杂的大艺术环境中怎么找到自己的定位的?

W:学习的意义在于增加能力,最终迷失自己是本末倒置。我也是从西方美术教育体系里长起来的。西方人的理论和美学标准,根深蒂固的构成了我的审美判断。但我用他们效力于我最钟情的主题。比如正在进行中的“理想时代”系列作品,这是一个为中国古代人物创造肖像的长期持续的系列作品,他对应着中国古代写实艺术不足的部分,这个我有兴趣。至于一定要在某个理论脉络里找到自己的存在依据,这个不是我能考虑的事情。

F:我的画给人产生有些压抑的感觉。在表现方式上和技法上没有去系统的学哪位大师或前辈,平时比较关注环境的变化而这个变化不是往好处变,所以就用画笔表达自己的感受。

Y:每个艺术从业者都会有不同于别人的特点,我们几个也是各自特点鲜明,我更多的关注人性,活着与死亡,生命之永恒,历史很多时候都是往回看,我们处在一个信仰缺失,人情淡漠的环境,我想传达对生命真诚的态度。

H:这个话题有点大,每一个艺术家都很难由一个点被归类,每个人都在不断思考中变化,不管在哪个领域里坚守,都会有不同的方式方法,我们几个都是比较执拗的,我一直不希望有被归类的感觉,不希望被类型化,所以一直在实验中创作,实验让我一直处在对未知的摸索,让我的创作更有生命力。

Q :"艺术家"这个概念似乎并不清晰,你们是怎么定义它的?

W:艺术原本是技术的近义词。在过去,说艺术家就是“绝活拥有者”吧。今天的艺术家更愿意把自己的角色往高士、学者处去定位。手和笔是脑与灵的执行者,好的艺术家能在纯粹的凝穆的状态下诞生极其有角度的高见,提出许多那些日理万机的人顾不上思考进去的问题。

Y :“艺术家”是个我很讨厌的称谓,我个人追求是一个完整的人,体现在用行动去思考,这是我的艺术方式,“作艺术”对我来说就是用行动思考,用行动去绘画。

Q :艺术和社会的关系,这一点,在你们的作品里非常鲜明。我理解,这是四位的共同点,也是你们小组的特点。那么艺术和社会一定要有关系吗?如果是,应该有什么关系。

H:我们都是通过不同的视角来关注社会,我会从生存的空间中去讨论被忽视的另外一种精神状态,有些时候是带着问题和困惑去解读,有时候会从哲学的角度去看现实空间,这是个大命题。

W:四个人的画里你都找不到放纵或者不恭。艺术,不能与社会隔绝,就像鱼不能和江海隔绝。即便是极端自我的艺术创作,其实也浸满了社会性。只是我们几个对此更主动、更坦白。

F:作为艺术的创作者不可能脱离社会去生活,艺术和社会有着必然的联系,艺术来源于现实又高于现实,现实是什么现实不就是当下社会吗?

Y:我们生活在现实的当下,其作品必然割断不了与社会的联系,我的作品可能会被定义为现实主义作品,因此它跟社会现实有着非常直接的联系,只不过我关注的是社会相对一个区域的人,一个阶层的人,一批广泛存在却没有太多话语权,不被人们所关注的人。

Q : 这次展览是小组成立以来的首展,小组对它有什么定位和期待?

W:我希望他能成为一个常态化的年展,成为我们四人日常生活的一 部分。规格场面都不重要,重要的是展览能够成为我们四个画者和社会之间的一个常态化的沟通方式。

F:对于定位和期待,我个人没想太多只是想把他尽可能的去做好,以最好的形式展现给大家,让他家知道我们想说什么,以一种什么样的心态去说,期待得到更多的关注与评论吧。

Y:重要的是坚持吧。

H:对,日常化、常规化,让我们的声音更持久传播下去。

Q: 你们提出了一个"自策展"的概念。在更加细化分工的当今。策展人身份是一个已经被接受了的准职业,这个"自策"的概念就显得极为特别了,你们是在反抗什么吗?

H:在策展活跃的今天,全盘照搬西方和依赖西方艺术观、思想哲学的过程中,形成了固定的套路和规则,我们希望回归策展这一提法的初衷,真正的探讨问题,形成良性的小环境思考,平和而自醒于梳理小组各自内心的艺术碰撞,那我想自己人最合适而已。

W:“自策展”是一个重要的尝试。他不意味着否定职业策展人的价值。我们也不反对策展人机制下的健康艺术生态。比如综合展览、主题性的展览、大型联展都离不开专职策展人。但是,我们也要反思艺术家对“代言人”的严重依赖,以及自梳理、自表达能力的急速萎缩,最终决定自己的故事自己讲,这对小组提出了一个认识自己和表达自己的要求。我们主张应该有越来越多的艺术家尝试着自策展。做自己艺术的发言人。

Y:自策展是个新提法,打破一种惯性存在。

Q :此次首展览有什么看点。

Y:四人相对完整的呈现个体创作意图,又彼此再构建成一个更广泛又融洽的组合面貌,会比较有意思。

H:这问题不需要回答,展览对于每个观者都有自己的理解,不能由我们自己定位。

W:不会太强烈,我们不允许。

Q : 你们四位天各一方,一个在杭州两个在北京,一个在武汉,你们的日常的交流和对话怎么解决呢?

W:这是问题吗?和你离心离德的人,你见他多少次,他永远陌生,你和他说一万句话也是零。你知道心照不宣的感觉吧?

Y:对,长兴说的对,这不是问题,现代联系方式太多了,电话,微信,微博。(W:我不用微博,不会。)

F:哈哈,有重要的想法和计划需要碰头,大家就聚一下。

H:小组不是要每天在一起,我们因为有了不同的地域,其实更有活力,基本涵盖中国南北,让大家相聚的时候讨论更有空间,这种感觉很棒,小组的意义也更凸显。